IoMTを推進する開発パートナー選びのポイント

「IoMT」という用語を聞いたことがありますか?「IoT(モノのインターネット:Internet of Things)」は最近よく聞くIT用語になりました。

「IoMT」はInternet of Medical Thingsの略称です。

和訳すると、医療機器とヘルスケアの情報処理をインターネットでつなぎリアルタイムで医療のデータ収集と分析できる技術のことです。

人々に接続している医療機器からバイタル情報を自動で送信することできるようになりました。

医療従事者が患者様のバイタル情報をリアルタイムで監視できるようになり、正確な診断が可能になります。

また、医療機関へ通院することが大きな負担になっている患者様向けに、遠隔診療が可能になります。

スマートフォン・パソコンのオンライン会話機能で、患者様の診療を行えます。

高齢者・身体が不自由な方々の移動・待ち時間の負担を軽減が実現できます。

目次

1.IoMTとは何か?

「IoMT」はInternet of Medical Thingsの略称で、医療分野の「IoT」です。

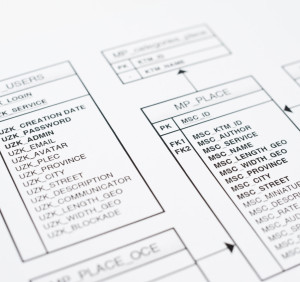

患者様と医療機器を接続して、バイタル情報を安全なネットワーク環境を経由して医療機関の医療従事者(医師・看護師)へ送信して診療・診断につなげる仕組みです。

「IoMT」は、ヘルスケア「IoT」も呼ばれます。

一般的な「IoT」機器と同様に、自動化技術・バイタルセンサー・計測機器を活用して、日常的な観察業務・医療処置のマンパワーを軽減します。

2020年からパンデミックを起こした新型コロナウイルス感染症によって「IoMT」の利用が飛躍的に伸びています。

欧米諸国は、ロックダウン・ステイホームによって遠隔医療・遠隔治療が急激に拡大しています。

「IoMT」市場が拡大することで、遠隔医療・遠隔治療は今までの医療の形を大きく変革しています。

「IoMT」は正確でタイムリーな治療を実現して、患者様と医療機関共にコスト削減をしています。

2.IoMTと遠隔医療の関係

「IoMT」と遠隔医療の関係を紹介する前に「遠隔医療」とはなにか?紹介します。

「遠隔治療」とは、「コンピューターやモバイルデバイスなどのデジタル情報や通信テクノロジーを使用して医療サービスにリモートからアクセスし、自身が受ける医療を管理すること(出所:厚生労働省HP)」と定義されています。

「遠隔医療」は、患者様と医療従事者(医師・看護師)とのコミュニケーション・診察と診断・継続的な経過観察・カウンセリングなどの幅広い活動を示します。

また、医療従事者間のオンライン会議・オンラインカンファレンス・教育・講習なども「遠隔医療」にカテゴライズされます。

また、「遠隔医療」では「遠隔治療」が行われます。

ここで「遠隔医療」と「遠隔治療」の違いを紹介します。

「遠隔治療」は「臨床サービスを提供するテクノロジーベースの医療ツールを指すこと(出所:厚生労働省HP)」と定義しています。

「遠隔治療」は2000年ころにスタートしました。

初期の「遠隔治療」は臨床目的で、映像で患者様をスクリーニングする・遠隔地から病室内の患者様のバイタルを監視するサービスに限定されていました。

「遠隔治療」が進歩するなかで、臨床目的のラインを越えて急速に拡大し、広範囲な意味を有する「遠隔医療」に至りました。

現在の「遠隔医療」は、臨床サービスに限定させずに、患者様へ医療従事者(医師・看護師・作業療法士・理学療法士等)がオンライン機能で指導を行うことができます。

また、医療従事者間のオンライン会議等を含む広い範囲の意味をもつようになりました。

かつては「遠隔医療」「遠隔治療」の持つ意味に相違点がありました。

現在は同じ意味合いで使用させることが多くなりました。

「IoMT」と「遠隔医療」の関係です。

「IoMT」は患者様をスクリーニングする機器・バイタルセンサー機器などを示します。

「遠隔医療」は医療従事者(医師・看護師)が「IoMT」機器から送信されたバイタルデータを監視・観察して、適切な診療・治療を行うことです。

3.IoMTのメリットを紹介します。

「IoMT」(医療と医療機器のインターネット)は、多くのメリットがあります。

3-1.一人ひとりに合った正確な診断と治療ができます

患者様個々に合った正確な診断・治療ができるようになります。

「IoMT」機器は、患者様のバイタルデータを詳細・綿密に追跡してエンドポイントに送信するように設計されています。

たとえば、患者様別に数ヶ月間の血圧・脈拍・酸素飽和度の測定値により、医療従事者(医師)は現在の身体状況を正確に観察して診断することができます。

患者様に合った効果的な治療計画をたてることができます。

また、「IoMT」機器は、医療施設ではなく患者様の自宅からバイタルデータを送信します。

そのバイタルデータは医療従事者が安全に受信できます。

バイタルデータの採取・送信から受信をインターネット上で行うため、医療機関へ出向いた診察は必要なくなります。

さらに、患者様はバイタルデータの取得・身体測定を「IoMT」機器で行います。

「IoMT」機器から測定値をディスプレイ表示やプリントアウトします。

その確認行為と測定値を管理手帳に記載することで、患者様自身の身体状況を向上させると言われています。

血圧数値の変化・体重の増減に気付くことで、健康状況をリアルタイムで確認することができます。

3-2.コストの抑制ができます

医療費用の抑制ができるようになります。

近年は、医療機器の高性能化や新薬の承認によって、医療費がアップしている状況にあります。

日本国内の医療制度では「IoMT」機器の導入・推進が進んでいますが、診療報酬とリンケージされていません。

「IoMT」機器による患者様のリモート監視・観察、患者様とのオンライン診療等はマンパワーコストが削減できるのですが、診療報酬枠に位置づけされていません。

しかし、国民皆保険制度がないアメリカ合衆国は、民間の医療保険に加入するか?実費での診療になります。

しかし、「IoMT」機器の導入がすすんでいるので、医療費コストが大幅に抑制すると予測されています。

「IoMT」機器の導入により約3,000億ドル(円換算すると33兆円)のコスト削減ができるのです。

3-3.患者様の監視の効率化が図れます

患者様を監視・観察する治療の効率化が図れます。

慢性疾患・重度の患者様は集中的かかつ継続的に監視・観察をする必要があります。

患者様の症状によっては、24時間体制での監視・観察が必要になります。

そこで、患者様に取り付けいる医療機器やバイタルセンサー機器を「IoMT」機能が実装された機器を利用すれば、看護師・介護士がバイタル監視・観察の実働が不要になり、病院などの医療機関から患者様をオンラインで監視・観察ができるようになります。

看護師・介護士を患者様のもとへ出向くことが不要になり、効率化された可視化したリアルタイムな監視・観察ができるようになります。

異常な数値が生じたとき、タイムリーな治療が可能で効率化が図れます。

4.IoMT導入の課題

「IoMT」機器導入で、最大の課題は患者様のバイタル情報を送受信するために通信インフラを介します。

そのため、個人情報保護とデータのセキュリティー管理が重要な課題です。

医療データは、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律(HIPAA)によって厳しく規制されています。

そのため、医療機関はセキュリティー対策に大きな負担がかかります。

医療機関は患者様のバイタル情報(個人情報)の蓄積容量が増大することになり、データ保管保護の観点からリスクが高まります。

「IoMT」ベンダー企業間の相互運用性と標準規格に大きな課題があります。

現状は、相互運用や通信する標準規格も統一されていません。

さらに認証に取り組む動きも見られません。

医療業界・医療機器メーカー・通信インフラ業界全体で統一された相互運用性が実現するのは当分先となりそうです。

さらに大きな課題があります。

「IoMT」機器を最新の版数に更新できないことです。

「IoMT」機器は、いったん現場(医療機関・老人保健施設・患者様の自宅)に導入されると、機器のアップグレード・新機能の更新作業が容易にできません。

病院などの医療機関は、年間予算の都合で、高価な最新医療機器をすぐには導入しないことが多いようです。

そのため、医療業界の市場には機能・半数が異なる「IoMT」機器が散発的に存在しています。

さらに身体に埋め込むペースメーカーなど機器は、アップグレードが難しい状況です。

5.IoMTを推進する開発パートナー選びのポイント

「IoMT」機器の導入がスタートして約20年が経過しますが、機器の規格・通信インフラの標準化が整備されていません。

また、患者様が取り付ける「IoMT」機器はITベンチャー企業が開発・販売していますが、医療機関のインフラと接続に課題があります。

「IoMT」機器からネットワーク環境、医療機関のインフラ整備と医療機関で運用している基幹システムとの連携をするための開発パートナーは、医療機関で運用している基幹システムを導入した大手ICTメーカー(富士通・NEC・日立製作所などの大手メーカー)を選択することをお勧めします。

まとめ

「IoMT」医療従事者には重要な最新ICT技術です。

医療従事者はタイムリーに正確に監視・観察をすることで、診断・治療ができるようになります。

医師・看護師から「手遅れでした」の言葉が無くなると期待されています。

システム開発のITパートナー探しをされるのであれば

システム開発のITパートナー探しをされるのであれば「システム開発コンシェルジュ」で是非ご相談いただければと思います。

以下のフォームより開発でご相談いただきたい内容などご相談ください。